撬开「黑箱」:一场被认定为工伤的职场性侵

摘要:“看似是我在跟企业对抗,其实我最终的敌人是整个系统。”她说,“系统的缺失才让我们如此无力和脆弱。”

崔丽丽的反击才刚刚开始。进入八月,她忙着去人社局延长停工留薪期,忙着处理工伤案中对方提供的“伪证”。发布在社交平台的视频中,她对着镜头宣布,“丽丽的战争,正式开启反击。”

一个月前,她取得了一次关键胜利。判决结果公布当天,这位40岁的女性——身材纤瘦、齐肩短发在脑后扎成马尾——站在法院门口,双手紧握着那份26页的判决书,对着镜头录制新一期视频。视频里,她特意穿上印花衬衣——就是她被性侵时穿的那件。

当天是她被公司老板性侵的第665天,企业不服工伤认定结果提起诉讼的第179天。

这是国内罕见的性侵导致创伤后应激障碍(PTST)被认定为工伤的案例。如今,性侵者已获刑四年;7月16日,曾开除她的公司,在状告人社局工伤认定的官司中败诉。一审法院并未在15天内收到公司就判决结果的上诉状。这意味着,工伤判决书生效。

在北京市千千律师事务所执行主任、律师吕孝权看来,“这在全国女职工劳动维权领域,以及工伤认定领域里,都是一个很有影响力及借鉴意义的案例。”

今年年初,千千律师事务所给崔丽丽发过一封邮件,建议她以个人名义,通过自下而上的、公益上书的方式,将自己的维权经历整理成册,提交至人力资源和社会保障部、最高人民法院政策研究室、全国妇联等相关部门,建议有关部门把整个案件纳入到指导案例库,从而帮助其他的职业女性维权。

崔丽丽采纳了这个建议,她希望等案子彻底结束后,自己能写好一封“职业女性遭受职场性侵的维权路径建议信”。但对她来说,目前更艰难的,或许是重新与世界建立连接。

“那个画面”

崔丽丽给自己打造的“安全岛”在斜顶阁楼下方,角落里放着几幅女儿画的油画,浅绿色的书桌上总摆着一壶茶和一筐零食,阳光透过百叶窗的罅隙斜射进来。

事发后,她一度患上了严重的创伤后应激障碍,她形容自己的太阳穴像总被念着紧箍咒,后脑勺像罩着蜘蛛网,嗓子堵得慌,鼻腔也总是麻麻胀胀的。心理医生告诉她,如果觉得没办法平静下来,可以在家里找个很有安全感的角落,把它设为“安全岛”。于是,这个不到十平米的杂物间,变成了她的“安全岛”。她在这里录视频,对着镜头一次次讲述自己被侵犯的经历。

这种讲述,是眼动脱敏治疗(EMDR)的一部分。用医生的话说,它能帮助人们从困扰的生活实践中获得疗愈,减轻症状和情绪的干扰。在心理咨询室里,医生让崔丽丽想象曾经被侵害的场景,后者则只得一次次把自己重新放置其中,再想象自己能够慢慢地走出那个画面。

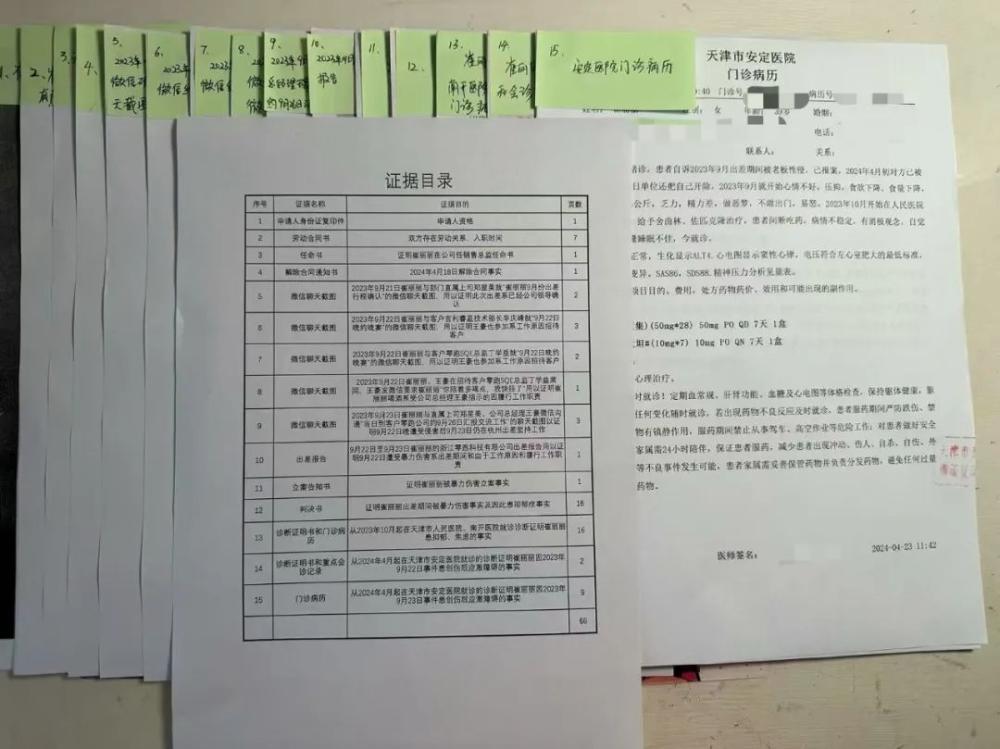

天津市安定医院开具的诊断证明书

“那个画面”始于一次商务宴请。

2023年9月22日,崔丽丽和老板王豪一同前往杭州出差。当晚,他们要宴请重要客户,洽谈几天后汇报交流的事宜。

这是崔丽丽的第三份工作——天津德科智控股份有限公司销售总监。对她来说,商务宴请是常有的事。创始人王豪是公司实际控制人,也是公司最大的股东。在崔丽丽的印象里,王豪擅长应酬且能喝酒,不胜酒力的她则通常负责一些“后勤”工作——倒酒、夹菜、偶尔助助兴,以及饭后的埋单。

但这一次,宴请开始没过多久,王豪就给崔丽丽发微信,“你陪着多喝点,我快挂了”。崔丽丽没多想,她一杯接一杯地陪酒,直至失去意识,趴倒在酒桌上。

再次醒来已经是次日凌晨四点多。她发现自己赤裸着身体躺在床上,衣服散落一地。另一张床上,躺着一个只穿着内裤的男人,是老板王豪。

崔丽丽“整个人蒙掉了”,她快速捡起衣服穿上,提着包,光着脚,跑出了王豪的房间。她刷不开自己的房门,想要去楼下找前台刷卡,却发现自己忘记穿鞋。之后的酒店监控画面显示,凌晨一点多,王豪将崔丽丽一路抱回房间。凌晨四点多,后者从房间里出来,在楼道里摇摇晃晃,几次蹲坐在地上哭泣。之后,她返回王豪的房间穿上鞋子,到酒店前台重新刷卡,回到了自己房间。

后来,崔丽丽常做噩梦。梦里自己总是在找鞋——在黑暗里、大雨中,有时找运动鞋,有时找拖鞋。

9月26日正式汇报当天见到王豪的一瞬间,她忍不住颤抖,心里涌上一股恶心。她隐约想起那天晚上,对方拉扯她的胳膊,摁住她的手,捂住她的嘴,让她不要出声。

第二天,崔丽丽把这件事告诉了丈夫林远州,“感觉被欺负了”。视频电话里,她止不住地哭泣。林远州让她立即放下工作,返回天津。可见到妻子,他又有些生气,“为什么不赶快查监控?为什么不赶快报警?发生了这样的事怎么还能有心思先工作?”

这次采访时,林远州告诉我,那个电话让他“心情复杂”。他先是觉得不可思议,反复确认后才敢相信是真的,“挺蒙的,同时也有愤怒”,以至于脾气一下就上来了。

于是大约一个星期后,崔丽丽独自回到杭州的事发酒店取证。酒店监控画面显示,王豪不顾前台人员的劝阻,将她一路抱回房间。前台曾通过拨打电话、敲门等方式,试图让王豪把她送回自己房间,但都没有得到回应。

下定决心报警并不容易。调取完监控后,崔丽丽回到天津,找王豪对质。她想着,只要对方承认那晚的真相,她可以选择不报警,默默离开公司。但王豪坚称,是因为她的房卡一直刷不开,才把她抱回房间照顾。他说崔丽丽这样做,是在污蔑他的人格,“不知好歹”。

这让崔丽丽决定报警。

崔丽丽的背影

大约半个月后,林远州陪她到了杭州。可真拨通了警方电话,她突然失声了,张着嘴巴一句话也说不出来。林远州接过电话,“我媳妇在酒店被她老板王豪强奸了,我要求你们马上出警”。十几分钟后,民警出现在他们面前。又过了五分钟,来了一辆小轿车跟一辆中巴车,把酒店戒严了。

接下来的进展远比崔丽丽预料得顺利且迅速。两周后,警方立案;没过多久,王豪被采取强制措施,以涉嫌强奸罪被批准逮捕。2024年4月2日,杭州市滨江区人民法院一审宣判,以强奸罪判处王豪有期徒刑四年,并赔偿崔丽丽经济损失3000元——这是她事发之后去三甲医院就诊的费用。

判案的关键证言来源于一个陌生房客。办案检察官谢轶看酒店监控时,发现崔丽丽进到王豪房间约半小时后,隔壁房客突然打开门,在王豪房间门口徘徊了几分钟,还有掏手机的动作。警方联系到那名房客,对方称,当晚,他听到隔壁有床撞击墙壁的动静,以及女性微弱的反抗声,便走到房间门口开启了录音。他的证言,以及那段两分钟左右的录音记录,成了庭上的有力证据。

但判决结果没能让崔丽丽开心起来。她想不明白那个曾经在工作群里表扬她、号召同事们向她学习的老板,为什么拒不承认罪行。这份白纸黑字的判决书,则再次向她强调了王豪的犯罪事实。

她一直以来秉持的那种与人交往时应有的信任感彻底崩塌。

系统

崔丽丽做过一个梦。

川流不息的马路上,一个瘦小的男人在机动车道骑行。突然,他被车撞到了,半条腿流着鲜血,牛仔裤飞到空中。断腿的男人拖着一条腿,推着自行车继续往前跑。周围没有一辆车停下来为他让路。这时,一辆车飞驰而来,横在了马路中间,一个高大威武的男人下了车,扯着嗓子,指着后面的车喊道,“你们他妈的都瞎眼了吗?看不见有人被撞了吗?看不到他被撞断了一条腿吗?他在找他的腿,你们知道吗?”

有的车停了下来,有的车绕道走了。断腿的男人找到了自己的腿,捡起来,继续往前跑。

她在梦里号啕大哭,直到把自己哭醒。当时是凌晨四点多,林远州一把抱住她,问她怎么了。她哭着问,“天是不是快亮了?”

做梦的前一天,崔丽丽到北京录了一档访谈栏目。采访过程中,主持人多次替她鸣不平,为她呐喊。于是在那个梦里,她成了断腿的人,主持人则是那个拦车的男人。

尽管王豪已经被判刑,但企业始终没有为她发声,反而站到了她的对立面。崔丽丽被踢出了各个工作群,OA系统也无法登录,她只能通过微信给直属领导留言请假。那段时间,她每天泡在网络上,学习大量法律知识,一遍遍浏览有关职场性骚扰和醉酒强奸的判例。然后一遍遍回到那个晚上,再止不住地头晕、干呕,甚至自残,用手指狠狠扭转胳膊上的皮肤,“骂自己好蠢”。她每天需要依靠药物入睡,醒来则和没睡一样疲惫。

意识到自己的病情越来越重后,她希望公司能够为她申报工伤。

这也是庭审前,法官给她的建议,“他打电话鼓励我说,案件结束后,可以打劳动仲裁继续维权”。

性侵案判决后,崔丽丽和公司约定好要协商工伤赔偿。在此之前,直属领导曾向她表示过支持工伤认定,崔丽丽则提出赔偿诉求——“六个月的停工留薪工资+解除劳动合同的2N赔偿+十级工伤待遇的赔偿”,约十八个月的工资。她心想,若能协商成功,就和这家公司和平“分手”。直属领导则表示,再等几天,一定给到答复。

但到了2024年4月18日,和企业约定好协商的日子,崔丽丽没等到任何反馈。于是她和林远州准备好资料,准备前往天津市津南区人社局申报工伤。在路上,她给直属领导发了消息,“领导,没等到你的消息,我在去申报工伤的路上了”。企业的一位副总马上联系她,说希望见面谈。

申报工伤时,崔丽丽准备的证据

很快,副总带着人力资源部部长,出现在崔丽丽面前,并提出,最多能给到10个月工资,但不支持她认定工伤。崔丽丽拒绝接受。下一秒,人力资源部部长从包里掏出了一份纸质文件——解除劳动合同通知书,上面写着,崔丽丽因旷工110天,严重违反公司规章制度,故解除与崔丽丽的劳动合同。

崔丽丽当场愣住。她立即拉着林远州,去天津市津南区人力资源和社会保障局申报工伤。但人社局当天拒绝受理,理由是她此前在三甲医院开的诊断证明有异议,他们需要在指定的“三安”(安定、安宁、安康)医院接受至少十二次或三个月的治疗,才能出具专家会诊的证明。拿到会诊证明后,才有申报工伤的资格。

因职场性侵伤害申报工伤并不简单。崔丽丽咨询过不少律师,几乎没有人看好她维权。有位女律师甚至对她说,自己刚入职场时也遭受过很严重的职场性骚扰,“你已经40岁了,还是销售总监,遭遇这个事情算什么呢?就当没发生一样呗。”

崔丽丽也向妇联、工会、劳动监察大队求助过,“我认为企业没给我提供安全的工作环境,这应当属于劳动监察范畴,但相关部门都没有执法权。妇联倒是去企业走访了一圈,但也没法真正约束到企业。”崔丽丽不服,“为什么有关职场性骚扰的相关法条,都没有约束企业?”她决定不请律师,自己作为工伤案件的第三人,丈夫林远州则作为委托代理人,和她一起检索法条、搜集资料、整理证据。

“看似是我在跟企业对抗,其实我最终的敌人是整个系统。”崔丽丽说,“系统的缺失才让我们如此无力和脆弱。”

工伤认定

三个月后,经历了安定医院的系统治疗,她拿到了正式的诊断证明书,上面写着“崔丽丽,40岁,创伤后应激障碍”。她再次带着诊断证明和一沓有关工伤认定的材料到了人社局。人社局当天就出具了工伤受理通知书。之后,她需要每个月向人社局递交一次病历。

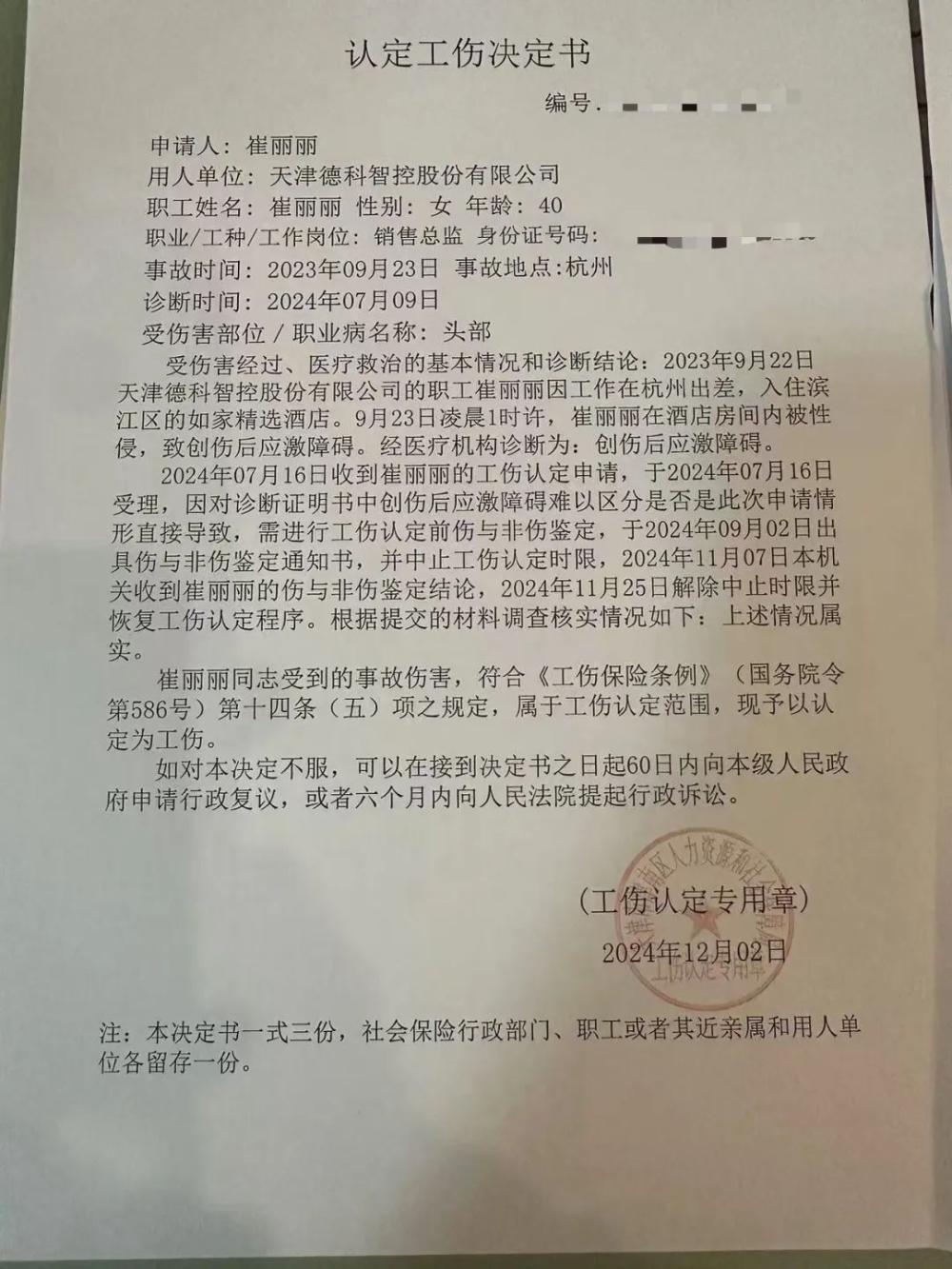

在经历了“伤与非伤鉴定”后,人社局明确她的精神创伤与性侵案有关。2024年12月,崔丽丽拿到了由人社局发出的认定工伤决定书。认定书上写着,“崔丽丽同志受到的事故伤害,符合《工伤保险条例》(国务院令第586号)第十四条(五)项之规定,属于工伤认定范围,现予以认定工伤。”

认定工伤决定书

崔丽丽一遍遍读着这份报告。每读到“同志”二字的时候,她总会停顿一下。在她看来,这是“国家认可了我作为一个劳动者所遭受到的侵害”。吕孝权也很快从媒体上得知了崔丽丽的这次胜利,“她竟然成功了,我太高兴了!这个案例对于将来类似在因公出差期间遭受性侵害的情形,为受害者依法、及时、有效地主张和维护自身合法的劳动权益、经济权益提供了很好的示范。”

接下来,崔丽丽向企业确认了停工留薪期,并向人社局提交了劳动仲裁申请。然而一个月后,在劳动仲裁案的庭上,公司不服工伤认定结果,向她和人社局提起了行政诉讼。

上诉案在2025年2月开庭。崔丽丽记得,对方下载了安定医院的几十篇论文,以及和她相关的几十条视频,认为她呈现给大众的状态,没有任何回避创伤的表现。

6月3日第二次开庭时,企业律师拿出新的证据——一份狱中王豪的证言,认为事发当天的商务宴请是私人宴请,试图以此推翻她的工伤结论。那段时间,崔丽丽总做噩梦,在梦里,企业代表和对方律师不停地往她身上泼屎泼尿,“很逼真的梦,每次醒来都想吐”。

7月16日,天津市津南区人民法院对公司要求撤销该工伤认定的案件作出一审判决,认为津南区人社局的认定事实清楚,证据充分,适用法律正确,符合法定程序,驳回原告公司的诉讼请求。

没有什么胜利可言

没有什么胜利可言,林远州觉得。那段亢奋、充满力量的视频背后,漫长的诊断和治疗过程足以让崔丽丽心力交瘁。

事发后,林远州就成了她的陪护、司机、委托代理人。几乎每一次治疗、开庭,他都陪在身边。崔丽丽觉得,她和林远州之间,已经超越了夫妻关系,更像是“无坚不摧的战友”。

崔丽丽和林远州

但去年6月,他们还是爆发了一场争吵。

彼时,崔丽丽曾经的合作伙伴向她抛来“橄榄枝”。他并不了解崔丽丽的遭遇,只是想邀请她加入他的公司,帮助公司从一场市场危机中脱身。对方开出诱人的条件,希望他们全家可以搬到上海。崔丽丽当时正失业在家,刚开始在安定医院进行治疗。

她拒绝了,“我自己还在水深火热之中,怎么能去拯救别人呢?”

林远州很生气,“为什么不可能?你是不是瞧不起人家?你是不是觉得你能力不行?”在他看来,施暴者已经被判刑了,这事也算告一段落。接下来,她可以一边维权一边工作。

“我已经被打上标签了,我是个被强奸的女人。”崔丽丽崩溃了。那之后,林远州再没提过让她工作的事。

崔丽丽告诉我,这场职场性侵案,摧毁的不仅是她对于他人的信任,还包括她苦心经营17年的职业生涯,以及整个家庭。她知道“自己再也回不去了”。

去年11月底,崔丽丽的一位老领导邀请她到山西,临时做他的日语翻译。崔丽丽想着,应该多拥抱善意,也可以当作出门散心,于是林远州陪着她一起,坐高铁去会面。

当天的工作体验很好,但从工厂返回办公楼坐电梯时,崔丽丽碰见了三四年前的一位重要客户。对方和她打招呼:“哟,崔总,这么巧?”崔丽丽当场蒙住了,她完全想不起来对方是谁,像是失去了记忆。当天晚上,她给这位客户打了电话,告诉他自己经历了什么。

丧失记忆这件事对崔丽丽来说打击很大。事发前,她一度计划着写自传,幻想着将来有能力的时候,可以出一本书,讲述自己的职场经验和高光时刻。出事后,她的记忆变模糊了,“我以前引以为傲的一些东西,突然变得渺小了,很多东西我完全不记得”。心理医生告诉她,创伤的确会让她的部分记忆丧失,尤其是以前工作中的场景。大脑选择性地关闭,其实是一种自我保护机制。

有时,林远州会代入她的视角向DeepSeek请教,问得最多的问题是,“施暴者坐了四年监狱,而我失去了我的生活,失去了我的工作,最重要的是,我失去了我工作的快乐,我曾当作一份终生的事业在奋斗,我奋斗了十七年啊,而他把这一切全毁了,凭什么?”

没有答案。林远州觉得,某种意义上来说,它毁掉的是他们的整个世界,“它不像重建一间房子那样简单”。

重建

“丽丽是个很普通的名字,能代表很多女性”,漫长的自我重建过程中,崔丽丽决定用自己的真实姓名站出来,她开始向媒体投稿,并在社交媒体平台开设“丽丽的战争”账号,反复控诉和讲述这段经历。她想让自己的故事被看到,也希望能让更多女性群体意识到——“当自己遭受侵害时,错的是施暴者,而非自己”。

一次次的讲述中,她不再内耗,不再把错误归因于自己。近期的心理治疗中,崔丽丽问心理医生“自己是不是黑化了”,她说网络上一有人怼她,她就想怼回去。

“非常好,你的黑色生命力出来了。”心理医生说。

几乎每天,她都能收到很多网友的私信。相比成功救助的案例,大部分性侵受害者选择了“失声”。一位五十多岁的大姐说,自己在山西一家事业单位当会计,到科长办公室谈工作时遭遇了性侵。而刚好那天进办公室前,她就把手机放在了口袋里,按下了录音键,打算记录科长在工作上的承诺。这意味着,她有着足够有力的证据。但事发半年多,她不敢告诉任何人,更不敢报警,崔丽丽给她普法,告诉她,在刑事追诉期的十年内,都可以拿着录音去报警,如果现在有所顾虑,可以等退休后再去。她理解这位大姐,因为她自己也曾有过相似的顾虑,“每个女性可能都怕报警后会搞得人尽皆知,而自己将失去所在乎的一切”。

作为经办过多起性侵案件的律师,吕孝权也理解这份犹豫,“她们或许是为了保住这份工作,或是害怕自己名誉受损,或是担心官司打不赢。这些担忧还是说明,我们缺乏社会系统资源的支持,缺乏法律心理的庇护”。而社会更应该做的,是尽快建立系统性的资源,从而使得受害者能够心无旁骛、第一时间拿起法律武器去维权。

今年4月,崔丽丽在微信平台上创建过一个“幸存者群”,取名为“向阳而生”。她想着,这样一来,大家可以有一个更私密的空间,抱团取暖。7月初,一个女孩在群里讲述自己被侵害的细节时,崔丽丽突然产生了强烈的躯体反应,她跑到厕所马桶边干呕,一直吐到苦水出来,泪流满面。她很快解散了这个微信群。

解散“幸存者群”后,崔丽丽发的一期视频截图

崔丽丽看过伊藤诗织写的《裸泳》,作者讲去拜访韩国慰安妇,问的第一个问题是,什么时候才能忘掉自己被性侵的事实?那些婆婆拉着她的手说,“可能要到你死了才能忘记。”

崔丽丽感觉自己被击中了,她形容自己身上像长了一个“不死的肿瘤”,“永远忘不了,到死都忘不了”。这种无法消弭的痛苦,让她更加坚定了做点儿什么的决心,“我现在是带瘤生存,既然它不死,那我就要想办法和肿瘤共存。”。

在吕孝权看来,崔丽丽的案例能给很多人、很多企业以启发,他甚至建议最高法将其作为典型案例发布,“这个案例不仅仅局限在劳动领域,也可以作为妇女维权的典型案例来体现。它能够给到很多人信心和指引。对于地方法院审理案件来说,也有很强的示范性教育。”

崔丽丽告诉我,她想成立一个反性骚扰的公益组织,做点和女性权益保障相关的事情。

在职场的十七年,她换过三家公司,受到过很多类型的培训——基层岗培训、管理岗培训,但唯独没有职场性骚扰方面的培训。她幻想着,如果有一天能重回职场,她要给女性做安全培训。她想告诉更多人,性别暴力是一种权力压迫,要学会保护自己。她还想帮助未成年人维权,不光是心理上的救助,还包括法律方面的支持。

每次和林远州聊到这些畅想时,她总觉得自己多了一些能量。图片

(为保护受访者隐私,林远州为化名)

ABOUT / 相关报道